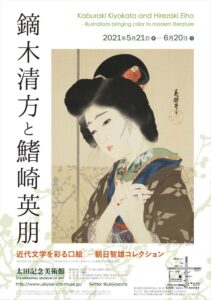

「鏑木清方と鰭崎英朋 近代文学を彩る口絵」展@太田記念美術館

先日に引き続き、鏑木清方めぐり、行ってまいりました。

先日の記事はこちら

→「コレクター福富太郎の眼 昭和のキャバレー王が愛した絵画」@東京ステーションギャラリー

今回は大田記念日樹館で開催されていた、木版口絵のコレクター朝日智雄氏のコレクションを見に、終了間際に駆け込みで行ってきました。

朝日氏は静岡県三島市に在住の方で、30年ほど前から木版口絵の収集を始められたそうです。

現在その収蔵点数は2500点以上にのぼっているということです。木版口絵のおよそ半 数にも届く数だそうで、個人コレクションとしては、世界最大規模と言っても過言ではありません。

鏑木清方についてはこちらの記事も合わせてどうぞ。

→鏑木清方 幻の《築地明石町》特別公開 に行ってきました。

木版口絵とは

「木版口絵(もくはんくちえ)」とは、1890年頃から1920年頃(明治20年代〜大正初期)にかけて、小説の単行本や文芸雑誌などの巻頭に挿入された一枚摺りの版画のことを言います。

例えば、こちらは泉鏡花の「田毎かがみ」(1903)という小説です。

中を開くと口絵が挟み込まれています。これは鏑木清方のもの。今回の展示会でも観ることができました。

(国文学研究資料館より)

(国文学研究資料館より)

明治・大正初期はテレビやカラー写真もない時代。

新聞に連載されていた小説が人気を集めていた当時、単行本を発行するにあたり、今の雑誌でいう折り込みのグラビアにあたるのが、木版口絵でした。小説や雑誌の中には白黒の挿絵があるものもありましたが、華やかさや美しさはやっぱり口絵の圧勝で、「口絵のない本は売れない」「口絵の美しさが本の売れ行きを左右する」と言われるほど人気があったようです。

その座をグラビア写真に譲るまで、30年ほど流行しました。

鏑木清方と鰭崎英朋

2019年に「築地明石町」が再発見されたことで話題となり、注目を浴びた鏑木清方(1878−1972)。今では日本画家として広く知られていますが、17歳の頃に清方の父親が経営していた「やまと新聞」に挿絵を描いたことがきっかけで、明治30年代から大正5年頃にかけては、文芸雑誌や小説の単行本の口絵というジャンルで活躍していました。

木版口絵の全盛期に清方と同様の人気を誇っていたのが、鰭崎英朋(1880-1968)です。

清方の師匠は水野年方、英朋の師匠は右田年英で、2人の師はともに月岡芳年の門人でした。

また、清方と英朋は共に烏合会という美術団体に属した友人同士でもありました。

(烏合会には、先日「福富太郎の眼」で観てきた池田照方や池田焦園も、その名を連ねています。)

清方が清楚な美人画を描くのに対し、英朋の描く美人画は色気のある、と評されることが多いです。

確かに、英朋は清方に比べて目が大きくて二重の華やかな女性を描くことが多いような気がします。

鰭崎英朋の名があまり知られていない理由は、英朋が挿絵画家としての作品が多かったことが挙げられます。清方は挿絵や木版口絵なども描きながらも日本画の作品もたくさん残したために日本画家としての地位が確立されていますが、英朋が活躍した挿絵や口絵はもともと美術品として認知されにくいジャンルだったのですね。そのことを清方も憂いていたそうです。

展示会では2人の合作も観ることができて眼福。

【鏑木清方・鰭崎英朋・泉鏡花のコラボ】泉鏡花の小説『婦系図』の口絵を、清方と英朋が合作で描いた珍しい作品。左の小芳を清方が、真ん中のお妙と右のお蔦を英朋が担当しました。

(太田記念美術館Twitterより引用)

さしあげ

今回の展示会を見ていると、たびたび「さしあげ」という言葉が出てきました。

これは江戸時代の浮世絵でいうところの「色さし」で、絵師が色見本を示すためのものです。

木版は輪郭線を描いた主版と、それぞれの色を摺るための色版があります。

多色摺りの木版画は、1枚の絵に10色使うとしたら色版は9枚作られます。

主版を摺ったものを「校合摺(きょうごうずり)」と言い、江戸時代の浮世絵は、この校合摺に文字や朱墨などで色の指示を出します。これを「色さし」といい、色さしは色版を作るための大切な工程でした。

(thisismediaより)

昔は色の数だけ校合摺を摺って、1枚に1色で色差しをしていたのですが、木版口絵は江戸時代よりも色が多く、グラデーションを多用するようになったことにより、一枚の校合摺に絵師が直接色を塗り、一枚の絵として完成させた「さしあげ」が用いられるようになったのです。

下の画像は後藤宙外の小説「月に立つ影」(1906)の木版口絵です。

(絵師:鰭崎英朋 *画像は太田記念美術館よりお借りしました)

完成作とさしあげ、色の濃さだけでなく、雰囲気も少し違います。

さしあげは女性の表情も服も髪も柔らかい感じ、完成品は輪郭線があるからか、同じ女性で同じ主版とは思えません。

表情も少しキツめ。

色だけでなく、ワンピースの柄もさしあげと完成品では模様が違います。上の写真を見てもわかるように、完成作は肩の部分まで模様が描かれています。

絵師の指示なのか、彫師のセンスなのか。。。どちらにしても「さしあげが絶対」ということではなかったようです。

今回の展示会ではもうひとつ、さしあげが展示されていました。

小栗風葉 の「青春」(1905)の木版口絵。

絵師は梶田半古です。

見比べてみると、着物や帯の柄も違うし、窓の外の草花の形も違います。さしあげという見本があるのにこんなに自由なのかとびっくりするほど!

女性の髪の毛も黒くなってイメージがガラッと変わっています。

着物の柄のせいか体型も違う気がするし、こちらももはや別人のよう。

さいごに

江戸時代の浮世絵は、木版画は初摺がだいたい200枚前後、その後は色調が絵師の意向とは違ってきたり、版木が劣化して綺麗に摺れなかったりして価値も下がるので、初摺が売りに出される時は買い求める人が行列を作ったと言います。

この木版口絵も、やっぱり初版の発売日には書店に行列ができたのでしょうか。

そして、あれ?と思ったことは、彫師と摺師、この方たちがいなくては木版画は完成しないのに、作品にクレジットすらのっていない!

彼らの技術あってこその木版口絵文化なのに。。。名もない偉人ってきっとたくさんいるんだなあ。

そして、木版画になるとやはり肉筆画に比べて柔らかい感じが出しづらいようです。

もちろん、「肉筆画?」と思ってしまうほどの作品もありましたし、木版画ならではの技術もありますので、魅力はそれぞれ。

でも量産はできなくても、細かいところまで自分の思い描くイメージどおりにしたい、と思ったら、肉筆画にいくのかなあ、清方はそうだったのかな。。。などと、いろいろと思いを巡らせてしまいます。

最後に、個人的に印象に残った作品たちを紹介します。

まず、チラシの顔にもなった鰭崎英朋の作品。

それから光の描き方が印象的だったのが、武内桂舟。

「美人撲蛍」(「文芸倶楽部」第3巻10編口絵)(1897)

こちらは団扇の下に蛍を捕まえた様子が風流だと、太田記念美術館の記事にもあったように記憶しています。

個人的にはこちらの、「ちらちら」。

「ちらちら」(「文芸倶楽部」第17巻 第3号口絵)(1911)

後ろの男性が持っているのであろう行燈の明かりが女性の着物の裾や足元を照らす様子、雪の中なのでぼんやりとほの明るい描写が何とも。。。ぐっときました。

知られざる名作、この時代だからこその木版口絵という特殊なジャンル、ああ、今回も贅沢な時間を過ごさせていただきました。

来館した時には降っていた雨も出るころには上がり、雨上がりの空気感が名作を見た後の気分にぴったり合って、何とも幸せでした。